【観戦レポート】クロスフィットコーチがHYROX横浜大会に行ってみてわかった魅力と発見

フィットネス業界で最近よく話題に上がるのが「HYROX(ハイロックス)」という競技です。

ランニングとファンクショナルエクササイズ(全身を使った実践的な動き)を組み合わせた世界的な大会で、ヨーロッパやアメリカを中心に人気を集め、日本でも徐々に注目度が高まっています。

そして今年8月、ついに日本初開催となる大会が横浜で実施されました。

今回は、当ジムのコーチ・ハルカが実際に会場で観戦。

さらに、当ジムの会員さんも多数出場し、大会を大いに盛り上げました。

「どんな競技なのか?」「どんな雰囲気なのか?」――コーチとしても、ずっと気になっていた大会です。

この記事では、クロスフィットコーチ・ハルカの視点から見たHYROX横浜大会の観戦レポートをお届けします。

会場の熱気や競技の特徴、そしてクロスフィットとの共通点や違いについて、リアルな感想をまとめました。

HYROXに興味がある方、新しいチャレンジを探している方はぜひ参考にしてみてください。

日本初上陸!HYROX横浜大会を観戦

大会当日は30℃を超える真夏日。

横浜駅から会場の「パシフィコ横浜」へ向かうと、多くの参加者や観客が足を運んでいました。

競技は、広大な会場の外周を使った1kmランと、内側に設けられた8種類のファンクショナル種目というレイアウトで進行。観客も会場内に入れるように警備員やボランティアが誘導を行い、選手の動きを妨げない導線が工夫されていました。そのため、観客は選手のすぐ近くで応援でき、会場全体が大きな熱気に包まれていました。

観客も楽しめる会場レイアウト @ハルカレポート

会場に入るとまず飛び込んでくるのが、アリーナDJによる音楽。

試合に合わせて流れる音楽が雰囲気を一気に盛り上げ、観客も選手も自然とテンションが高まっていました。

まるでスポーツとフェスが融合したような空間で、会場全体に熱気が広がっていました。

スポンサーのブースも充実しており、車に取り付けられたロープを引いてタイムを競うストロングマン競技の体験や、PUMAのブースでは大きな画用紙に応援メッセージを書き込み、それを掲げながら選手を応援できる工夫がありました。

HYROX公式の物販コーナーも大盛況。中でも「横浜大会限定Tシャツ」は午前と午後の2回に分けて販売されたものの、どちらも即完売。

朝8時の時点でほとんど残っておらず、昼の部もあっという間に売り切れたと聞きました。私自身も「買えるチャンスがあれば…」と思っていたのですが、まったく手が届かず(笑)。

今後購入を考えている方は、しっかり準備が必要だと痛感しました。

さらに印象的だったのは観客の動線管理です。

外周を走る選手と、展示スペースや応援席を移動する観客が交錯しないよう、警備員やスタッフが誘導。

観客も応援に集中でき、選手の迫力ある競技を間近で感じられる環境が整っていました。

競技だけでなく、イベントそのものがエンターテインメントとして作り込まれていたのが印象的でした。

HYROXの競技内容とルールを解説&観戦レポート

ハイロックスは、1kmのランニングと8種類のファンクショナルエクササイズ(全身を使う実践的な動き)を組み合わせたサーキットレースです。

競技は「1kmラン → 種目 → 1kmラン → 種目…」という形で進行し、最終的に合計8kmのランと8種目のエクササイズをこなす構成となっています。

具体的な競技の流れは以下の通りです。

- 1km ラン

- スキ―エルゴ(SkiErg 1,000m)

- 1km ラン

- スレッドプッシュ(Sled Push) 152kg / 102kg

- 1km ラン

- スレッドプル(Sled Pull) 103kg / 78kg

- 1km ラン

- バーピーブロードジャンプ(80m)

- 1km ラン

- ローイング(Row 1,000m)

- 1km ラン

- ファーマーズキャリー(Farmer’s Carry 2×24kg / 2×16kg)200m

- 1km ラン

- サンドバッグランジ(Sandbag Lunges )100m

- 1km ラン

- ウォールボール(Wall Balls )100回

これらの種目では、ProやOpenといったカテゴリによって使用重量や回数が変わるため、自分のレベルや挑戦したいクラスに合わせて参加できるのもHYROXの魅力です。

1、1km ラン+スキ―エルゴ(SkiErg) 1,000m

大会はまず、スタート地点でのブリーフィングから始まります。

選手たちはコースの流れや注意点を確認し、レースに挑む準備を整えます。

スタートの合図とともに一斉に走り出し、最初の1kmランへ。

ランを終えて挑むのは、最初の種目スキ―エルゴ(SkiErg)1,000mです。

大迫力のスキーエルゴ @ハルカレポート

スタートは残念ながら正面から見られない造りでしたが、最初から全力で走り出す選手も多く、その姿を横から見ても十分に迫力が伝わってきました!

スキーエルゴは観客が目の前で応援できる配置で、横に何台も並んだマシンを一斉に漕ぐ姿はとても迫力があり、映えていて見入ってしまいました。

2、1km ラン+スレッドプッシュ(Sled Push)

次の1kmランを終えると、重量物を押すスレッドプッシュへ。

選手たちは低い姿勢を取り、全身の筋力を使って重いスレッドを前へと押し進めます。

3、1km ラン+スレッドプル(Sled Pull)

続く1kmランを終えると、今度はスレッドプル。ロープを全身で引き寄せ、重量物を自分の方へとたぐり寄せます。

スレッドを引く動作は見た目以上に体力を消耗し、特に腕や背中の筋持久力が試されます。

苦戦する選手が続出のスレッド種目!! @ハルカレポート

スレッドプッシュでは、多くの選手が苦戦。体重のある選手でも押すのが大変そうで、脚をつりそうになっている場面も多く見られました。一方のスレッドプルは観戦エリアから少し遠く、応援がしにくいな~と感じる種目でしたが、聞いた話ではプッシュ以上に時間がかかることが多いとのこと。確かに表情からも苦しさが伝わってきました。

4、1km ラン+バーピーブロードジャンプ(Burpee Broad Jump 80m)

次のランを終えると、全身の持久力と瞬発力が試されるバーピーブロードジャンプへ。

地面に倒れ込んで起き上がり、そのまま前方へ大きくジャンプ。この動作を繰り返しながら80mを進みます。

得意不得意が分かれる!?バーピーブロードジャンプ @ハルカレポート

バーピーブロードジャンプは、行きと帰りどちらも隣が観客エリアになっているため、観客が真横で声援を送れる環境。得意不得意が分かりやすく、差が開いたり縮まったり。。

近くで応援できるのは観客にとっても大きな魅力だと感じました。

5、1km ラン+ローイング(Row 1,000m)

次の1kmランを終えると、有酸素マシンのローイング(1,000m)。

クロスフィットではお馴染みのマシン種目。

精神力が試される!? ローイング @ハルカレポート

ローイングはシングルカテゴリの場合、1人で1,000mを漕ぎ切らなければならず、約5分間漕ぎ続ける精神的な辛さが際立つ印象です。これも間近で見られるため、ペースを落とし過ぎないよう声援を送りました。

6、1km ラン+ファーマーズキャリー(Farmer’s Carry 200m)

次の1kmランの後は両手に重りを持って運ぶファーマーズキャリー(200m)。

重いダンベルは、持ち歩く選手の筋力と体力を徐々に削っていきます。

無人カメラが撮影してくれる!? @ハルカレポート

ファーマーズキャリーでは、休まずに最後まで運びきる選手もいれば、途中で何度も置いてしまう選手もいて、とても腕が辛そうでした。

コースには自動カメラが設置されており、選手が通るたびにフラッシュとともにシャッターが切られる仕組み。

絶対撮られるから顔の準備が必要かも(笑)これもまた凄い技術だなーと思いました。

7、1km ラン+サンドバッグランジ(Sandbag Lunges 100m)

次のランを終えると、肩にサンドバッグを担いで行うサンドバッグランジ(100m)。

片足を大きく踏み出して膝をつけ、交互に進む動作を繰り返します。

レースも終盤に差し掛かるため、この種目で足を攣ってしまう選手も続出します。

レースも終盤!! @ハルカレポート

サンドバッグランジは「長い」「臭い」という声が多かった種目。特に手前のサンドバッグは多くの人が使うため汗が染み込み、匂いが強烈だったそうです。(笑)

奥側を選んだ人は比較的平気だったみたい。みんなの努力が詰まってますね。

8、1km ラン+ウォールボール(Wall Balls 100reps)

最後の1kmランを終えると、いよいよ最終種目となるウォールボール(100回)へ。

重いメディシンボールをスクワットと同時に投げ上げ、決められた高さの的に当てる動作を繰り返します。

ここまでの疲労がピークに達した状態で挑むこの種目は、まさに心身の限界との戦い。

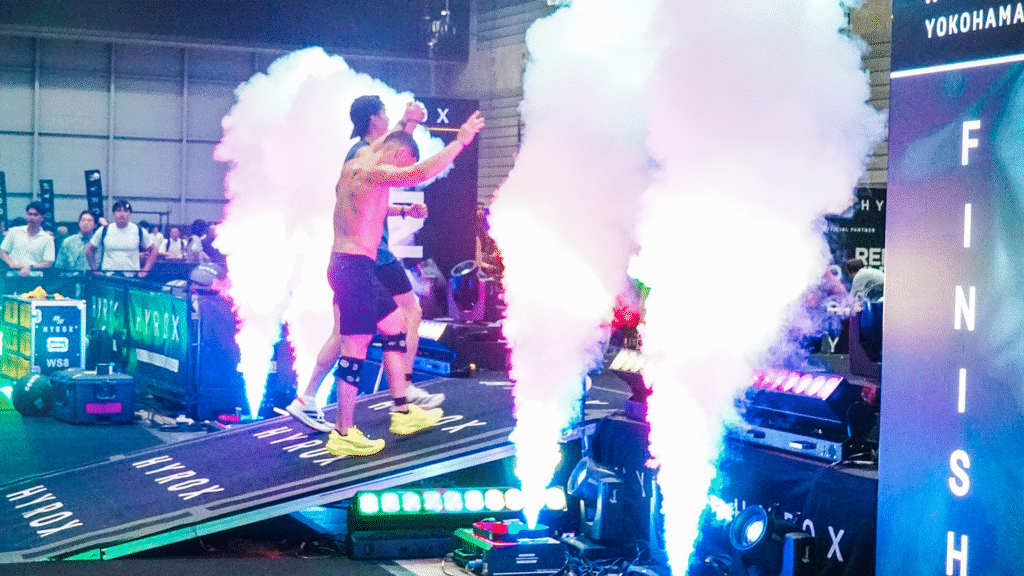

そして、最後の一投を終えるとゴール。

選手がフィニッシュラインを越えるとスモークが焚かれ、巨大な電光掲示板には自分のタイムが大きく表示されます。

感動の最終種目!!

そして最後のウォールボール。ここは本当に感動しました。ターゲットの下にモニターが設置されていて、レップやノーレップを正確にカウント。高さを満たしているか、しっかりターゲットに当たっているかが一目で分かる仕組みで、観客も残り回数が分かるのでゴールの瞬間に向けてカメラを構えやすく、とても親切な設備だと思いました。ただ、ボールがターゲットより高く上がりすぎるとカウントされない場面もありました(笑)

そして1番大事なラン。

各種目の間で行う1kmランは、走り慣れている人もいれば、不慣れで足をつってしまう人も多くいましたが、諦めることはなく、歩いてでもゴールを目指す姿がとても印象的でした。

その姿は本当にカッコよかったです。

現地で観戦して実感したHYROXの広がりと可能性 @ハルカレポート

クロスフィットの大会と比べて感じたのは「圧倒的な出やすさ」でした。

誰でも主人公になれる、誰でも参加できる設計になっているからこそ、多くの人が集まり、大会の資金や設備にも還元できていると感じました。

また、ハイロックスにはシングル、ダブルス(男性同士・女性同士)、ミックス(男女ペア)、リレー(男女混合)など様々なカテゴリーが用意されています。

様々な層の参加を可能にし、大会全体の盛り上がりにつながっていると感じました。

一方、クロスフィットの大会はどうしても競技歴の長い人に合わせて難しい種目が増えていきます。

そのため出場ハードルが高くなり諦めてしまうこともあるかもしれません。

その点、ハイロックスは世界中で同じ種目を採用しているため「自分も挑戦してみたい」と思える魅力があります。

もちろんシンプルだからといって簡単ではなく、むしろ単純な動きの中でどこまでパフォーマンスを出せるかが真価を問われる競技です。

ワールドチャンピオンシップがさらに発展し、世界中の選手を魅了する大会になるのではないかと強く感じました。

これからHYROXに出場・観戦をする人へアドバイス!! @ハルカレポート

観戦は思った以上に難しかったです。

「ここに来るはず」と待ち構えていても、数分しても現れず、すでに次の種目に移ってしまっていたり、ランで走って来るはずなのに同じような黒いウェアや上裸の選手ばかりで、知り合いを見つけるのが本当に大変でした。

目が良くないと顔の判別も難しく、カメラを構えていてもシャッターチャンスを逃してしまうことが多々ありました。

実際、応援していた選手で一度も撮れずに終わってしまった方もいました( ; ; )

もし応援される側になるのであれば、派手めのウェアや目立つ目印をつけておくと良いかもしれませんね!!

記事まとめ 競技特性から見るクロスフィットとHYROXの魅力

今回は、当ジムのクロスフィットコーチ・ハルカがHYROX横浜大会を現地で観戦したレポートを記事にしました。

HYROXは、大会に出場するすべての人がアスリートとして主役になれるのが大きな魅力です。

ゴールした瞬間には巨大モニターに自分の名前とタイムが映し出され、記念撮影もできるため、達成感と共に特別な思い出を残すことができます。

クロスフィットでもランは取り入れられていますが、ハイロックスの方がランニングの比重が圧倒的に大きいと感じました。

合計8kmを走るため、持久力やペース配分がより大きなポイントになります。

また、ハイロックスは種目と順番が固定されているのも特徴です。

「1kmラン×8+8種目」という決まった構成なので、観客にとっても競技の流れが分かりやすく、初めて観戦する人でも理解しやすいという特徴があります。

一方、クロスフィットは鉄棒や吊り輪を使った体操種目、バーベルやダンベルを使ったウエイトリフティングなど、非常に多彩なバリエーションがあります。

ワークアウトメニューや大会イベントごとに内容が変わるため、毎回新しい刺激があり、競技としての奥深さや面白さがあるのが魅力です。

対してハイロックスは8種目に限定されていますが、バーベルやダンベルを使う種目がないため、モビリティに課題があってウエイトリフティングを思うようにこなせない人でも参入しやすく、競技へのハードルが低い点が大きな特徴だと感じました。

次回は関西でHYROX日本大会の開催が予定されているみたいです。

すでに当ジムの会員さんの中にも出場を目指している方が多くいるので、引き続き応援しながら、その挑戦を見届けたいと思います。